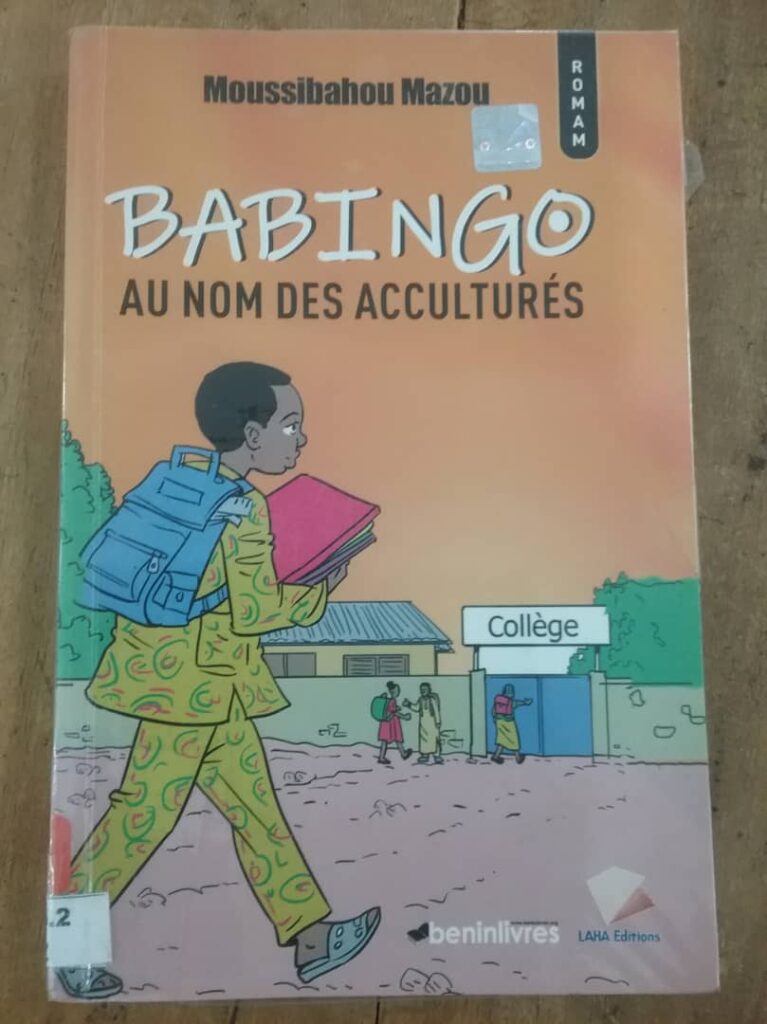

Babingo, au nom des acculturés, n’est pas un roman : c’est un plaidoyer. Co-édité par les éditions LAHA et béninlivres en 2023, ce livre de 229 pages, classé, à raison ou à tort dans les livres pour enfants, relance un débat autrefois houleux, mais de plus en plus avalé par les luttes intestines. Il ressuscite, dans une posture d’éveil ou de rappel, le débat sur l’insertion des langues nationales dans les programmes d’enseignement en Afrique. Dans une posture pédagogique, Moussibahou Mazou, à travers le personnage d’Alex Babingo pose le curseur sur le génocide culturel et intergénérationnel que constitue le silence complice des Africains.

Alex Babingo – puisque c’est de lui qu’il est question –, est un brillant enfant. Son géniteur Paul Makouta est un homme encore profondément atteint du complexe de l’infériorité. Paul, Indigène évolué, comme il se considère, est un catholique conventionnel. Très attaché à la langue de Molière, il en a fait sa langue, la langue de sa famille, son fétiche. D’ailleurs, il communique exclusivement et fièrement dans la langue française. Il baptisa tous ses enfants. Dans sa cour, il n’y avait qu’une loi : nul n’a le droit de parler une autre langue que la langue française. Et personne, ni femme, ni enfants n’échappait à cette loi.

« Gare à celui qui, dans la maison, s’aviserait à parler l’une des nombreuses langues locales. Makouta ne voulait à aucun prix que les membres de sa famille aient un accent bantou lorsqu’ils s’exprimaient dans la langue de la Métropole. » (P. 9)

Et quiconque piétine cette interdiction était sévèrement châtié. De brimade au supplice du piquet : « il devrait se tenir debout, au fond de la salle à manger pendant que les autres membres de la famille prenaient le repas du matin ou de l’après-midi. » (P.9) Madeleine Mamatouka, épouse officielle de Paul bien qu’elle ne partageât pas l’interdiction, n’y pût rien du haut de sa condition de femme au foyer et de femme soumise. Comme tout le monde, elle doit s’y soumettre. Elle doit donner l’exemple. Le bon !

Ayant grandi dans cette atmosphère, Alex – comme ses sœurs Néré et Binta – a appris très tôt à manier la langue de la Métropole. Il rendait fier son père. A 5 ans, où il commença l’école, il savait déjà lire, écrire quelques mots et pouvait compter de zéro à cent. C’était le génie. D’ailleurs il corrigeait son « maître lorsque celui-ci commettait des erreurs au cours des exercices de français. » (P.15) Mais dans sa propre langue, les langues de sa localité comme le Kituba ou le Téké, Alex était un analphabète. Et pas le moindre !

Et Paul, très convainquant, manquait de tout, sauf des arguments pour justifier son interdiction. Il ne sert à rien, estime-t-il, d’apprendre à parler un idiome comme le Téké ou le Kituba. C’est une perte de temps. Selon lui, ces pseudo-langues ne serviraient à rien hors du cercle local, hors des villages. Mieux, le français est pour lui la langue de l’autorité.

Contrairement à Alex, Tessa la fille de la voisine est tout le contraire. Profondément ancrée dans la tradition, elle parlait excellemment aussi bien le kituba que le français. Et comme la rue est un éducateur, elle fera prendre conscience à son ami du mal dont il souffre inconsciemment. C’était la première prise de conscience d’Alex Babingo. C’est avec elle que, pour la première fois, Alex a entrepris, bon gré mal gré, partagé entre le devoir d’obéissance à son père et les conseils de son amie, d’apprendre le kituba. Mais l’entreprise ne dura pas. Avec ses exploits scolaires, Alex sera envoyé en métropole pour continuer ses études secondaires en France, au Collège catholique du Sacré-Cœur situé dans la ville de Bagnères-de-Bigorre.

En Métropole, Alex très travailleur développa une passion pour le basketball. Il intégra aussi une chorale de la ville. D’ailleurs, il était le choriste fort apprécié jusqu’au jour où, « lors d’une cérémonie à l’occasion des obsèques d’un des leurs, les choristes avaient été invités à chanter, de préférence chacun dans sa langue maternelle » (P.44)

Le groupe était composé de Camerounais, de Vietnamiens, de Malgaches, de Congolais et de Français. Alex était le seul, incapable d’offrir une chanson, un couplet, aussi chétif et maigrichon soit-il, dans sa langue maternelle. La honte bue à satiété, le jeune collégien mesura, pour la deuxième fois, qu’il lui manquait quelque chose, quelque chose pas la moindre, une part imposante de lui-même. Il prit à nouveau conscience de sa condition d’acculturé. C’est pour la première fois que l’idée d’une révolte contre son géniteur le traversa, tel un coup de tonnerre. Il prit alors une décision importante qui bouleversa toute sa vie : faire des études en linguistique contre la volonté de son père qui voyait son avenir dans la médecine, qui le voit devenir « Docteur, et rien d’autre. » Il voudrait s’armer du savoir nécessaire susceptible de lui permettre d’enseigner et plus tard de militer pour l’introduction des langues nationales dans le système éducatif de son pays d’origine, le Congo. Il voudrait éviter ce piège terrible d’acculturation aux générations qui viendront après lui.

Mais la tâche lui sera-t-elle facile dans un pays enclin au complexe d’infériorité ? Pourra-t-il avoir carte blanche dans un Congo profondément tourmenté par la mauvaise gestion, les guerres tribales, les coups d’Etat, dans un pays où l’urgence est plutôt à la survie, où l’ultime priorité est de lutter contre la faim et la pauvreté ?

Ils sont nombreux, de par l’Afrique, les parents qui, comme Paul Makouta, par ignorance ou par suivisme, ne trouvent rien de plus noble, rien de plus prestigieux que d’éduquer leurs enfants à la française. Ils sont nombreux, les Alex Babingo qui, par devoir d’obéissance, ont délaissé leur identité culturelle, leur véritable vecteur de communication, pour embrasser, avec sensualité, l’héritage identitaire des anciens maîtres. Ils sont nombreux, ses enfants qui sont contraints de s’exprimer uniquement dans la langue « d’autorité », aussi bien à la maison qu’à l’école ; nombreux qui ne connaissent – puisqu’ils ne veulent rien dire qui puisse leur parler – même pas la signification de leurs prénoms pour la plupart tirés, comme un dé, des séries Novelas. Il n’y a pas pire châtiment que celui de ne pouvoir s’exprimer que dans une langue étrangère, d’être, dans sa propre langue, celle de son père, de sa mère, un étranger, un analphabète.

Il faut saluer la bonne volonté de Moussibahou Mazou qui, probablement épris par le besoin d’adapter le message à la cible id est la jeunesse, a opté pour un registre très accessible, susceptible d’être compris par le lecteur moyen. Il a compris, sans nul doute, que la solution ne viendra que de la jeunesse. Avant lui, la question du devenir des langues nationales en Afrique est apparue sous de nombreuses plumes. On l’a lu dans ce qu’il a de plus feutré chez des auteurs comme Jean-Marie Adiaffi dans La carte d’identité, Chez Cheik Amidou Kane dans L’aventure ambiguë, chez Seydou Badian, dans Sous l’Orage. Elle a été profondément décortiquée sous la plume de l’historien Joseph Ki-Zerbo, notamment dans Eduquer ou périr.

Babingo. Au nom des acculturés de Moussibahou Mazou est un livre à lire, et à faire lire, tant la question qu’elle pose est d’actualité et d’importance capitale pour le devenir d’une Afrique authentique dans son ADN identitaire.

Edmond BATOSSI

Juriste et philosophe de formation. Chroniqueur littéraire et auteur du recueil de nouvelles La science de mon grand-père.

Laisser un commentaire