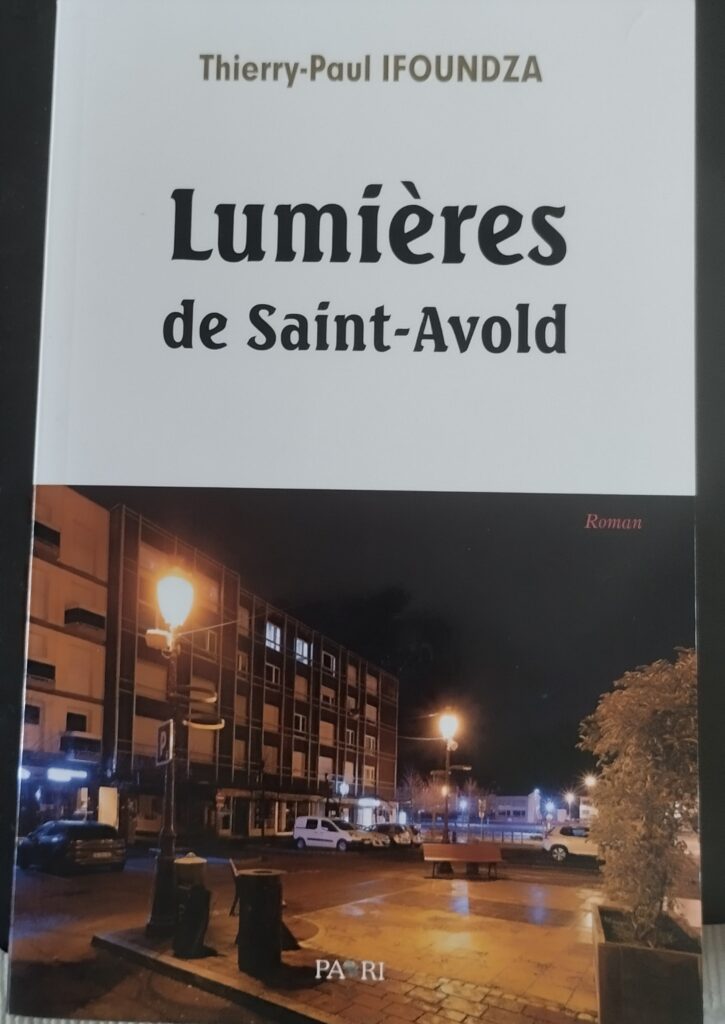

Dans Lumières de Saint-Avold, le Dr Thierry-Paul Ifoundza explore, à travers la fiction, les zones de lumière et d’ombre qui façonnent la pratique médicale en temps de crise. Pneumologue et écrivain, il y mêle humanisme, transmission et regard critique sur les systèmes de santé, du bassin minier lorrain à la dystopie sanitaire congolaise. Au-delà du récit de la pandémie, le roman sonde la vocation médicale, l’éthique face à l’adversité et les liens qui se tissent entre générations de soignants. Dans cet entretien, l’auteur revient sur la genèse du livre, ses personnages et les réalités qu’il dévoile.

Docteur Ifoundza, vous êtes à la fois médecin-pneumologue et écrivain. D’où vous vient cette double vocation, médicale et littéraire ?

Thierry-Paul Ifoundza (TPI) : D’où vient ma double vocation, médicale et littéraire ? Je suis un médecin pneumologue exerçant la médecine en France. Après plusieurs années de pratique médicale, j’ai pensé qu’il était nécessaire de partager mon savoir et mon savoir-faire avec les autres, de transmettre ce que j’ai reçu à la nouvelle génération. Cela peut susciter des vocations auprès des jeunes. La transmission peut se faire par divers moyens, dont l’écriture. Du coup, je deviens écrivain. Comme un médecin a également un rôle social, je m’intéresse à tout ce qui concerne la vie de la cité, y compris à la littérature. Mais il a fallu du temps pour s’y mettre. Concilier les deux en début de carrière médicale n’était pas possible faute de temps.

Vos précédents ouvrages abordaient déjà des thèmes liés à la société congolaise et à la santé publique. En quoi Lumières de Saint-Avold s’inscrit-il dans la continuité de ce parcours ou marque-t-il une nouvelle étape ?

TPI : Lumières de St-Avold est une fiction dont les fils conducteurs sont l’amour, la transmission, la tolérance en période de crise, dans la cas présent, en période pandémique à covid-19. L’histoire se déroule dans un établissement sanitaire, un endroit d’accueil des populations en souffrance. Certaines anecdotes relatées dans ce récit sont étroitement liées à la dystopie sanitaire congolaise. En ce sens, Lumières de St-Avold représente un continuum de Congo-Brazzaville-Un système sanitaire dystopique que j’ai publié à la veille de cette pandémie.

Qu’est-ce qui vous a inspiré l’idée de situer votre récit dans un hôpital français, au moment même où le monde basculait dans la crise du Covid-19 ? Le choix de Saint-Avold, un établissement au passé industriel et minier, est-il purement symbolique ou lié à une expérience personnelle ?

TPI : Pourquoi le récit se déroule dans un hôpital français, dans un bassin minier de la Lorraine ? Comme vous le savez, les données de la littérature médicale ont montré que les patients souffrant de maladies chroniques graves développaient facilement des formes graves de la covid-19. Ayant pris en charge ce genre de patients, j’ai eu également à faire ce constat. Or le bassin minier de St-Avold regorge de patients souffrant de pathologies respiratoires chroniques graves du fait de leur passé minier. Ils ont d’ailleurs payé un lourd tribu durant la pandémie. Est-ce une raison suffisante justifiant le choix de ce lieu pour la narration ? Pourquoi l’attachement du narrateur à cet endroit ? Pourquoi n’a-t-il pas choisi le département de l’Oise en France qui a été aussi un des épicentres de cette pandémie en France ? Pourquoi pas la ville de Wuhan en Chine par exemple ? Le lecteur pourra trouver certainement quelques indices qui justifient ce choix et l’attachement du narrateur à cette localité.

Pierre Chala, votre protagoniste, semble être un miroir de l’auteur — lucide, humain, mais désabusé. Dans quelle mesure partagez-vous ses blessures et ses convictions ?

TPI : Vous avez raison de dire que l’un des principaux protagonistes, Pierre Chala, semble être un miroir de l’auteur. Il déborde d’amour, de lucidité, d’humanisme et ne semble pas être ébranlé dans l’exercice de son métier par le milieu qui lui est parfois hostile. L’effet miroir avec l’auteur est une question légitime, voire récurrente dans toute fiction, bien que Lumières de Saint-Avold ne soit pas un roman autobiographique. L’auteur ici n’est que le dépositaire de cette narration.

Peut-on dire que Lumières de Saint-Avold est avant tout une réflexion sur la vocation médicale, plus qu’un roman sur la pandémie ?

TPI : Peut-on dire que L. de St-Avold est plus une réflexion sur la vocation médicale qu’un roman sur la pandémie ? C’est exactement ça. Les problèmes sociétaux abordés dans ce livre, sont étroitement liés à la vocation médicale. En situation de crise comme celle de la pandémie à covid-19, les professionnels n’ont pas dérogés à leurs missions. Bien au contraire, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes, certains ont payé de leur vie dans l’exercice de leur métier. Comme disent les Chinois, il faut se saisir de la crise pour rebondir, c’est-à-dire qu’elle offre aussi une fenêtre d’opportunités. Dans le cas présent, l’auteur a trouvé un prétexte pour aborder ces thématiques.

Vous écrivez : « La transmission vaut mieux que le sauvetage d’un système sanitaire mafieux. » Que signifie pour vous cette phrase forte ?

TPI :La transmission vaut mieux que le sauvetage d’un système mafieux. Qu’est-ce que cela veut dire? A la veille de la pandémie à covid-19, comme par un pure hasard, j’ai publié à Z4 éditions, un ouvrage intitulé Congo-Brazzaville-Un système sanitaire dystopique. Cet ouvrage n’a pas été du goût de certains professionnels de santé, et même les condisciples de l’auteur. Un système sanitaire obsolète ne peut être refondé par une seule personne aussi compétente soit elle. Pire encore, en période de crise. La proposition alléchante adressée à Pierre Chala, d’aller prêter main forte aux structures sanitaires désuets de son pays, sous le voile de patriotisme est inconvenante. Il ne pouvait donc pas se désengager de la mission initiale, celle de la transmission.

Comment définiriez-vous la transmission dans la relation entre Pierre Chala et André, son stagiaire ?

TPI : La transmission entre Pierre Chala et André, son stagiaire est une transmission du maître à son élève, un processus qui exige de la part du receveur, de la volonté « il doit s’effacer pour recevoir ». Et du maître, du professionnalisme, de l’humilité, de la disponibilité. Sans la volonté du récipiendaire, le formateur n’y peut rien. Au fil des pages, l’on voit qu’il s’est établi une certaine complicité entre ces deux protagonistes. Cette transmission va même au-delà des compétences professionnelles puisqu’elle englobe aussi plusieurs domaines de la vie du stagiaire, tel le savoir-être et le savoir-vivre.

À travers Pierre Chala, vous semblez défendre une médecine du lien, de la parole, presque philosophique. Est-ce encore possible dans la médecine contemporaine ?

TPI : La médecine est un art qui s’acquiert sur le terrain, au contact direct du patient. Mais la technologie médicale a bouleversé la pratique médicale par l’utilisation des techniques de plus en plus sophistiquées. A travers ses anecdotes, l’auteur défend une certaine pratique de la médecine où le médecin, donc l’humain reste au cœur du dispositif de soins. Il ne recourt à la technique que si nécessaire, comme une aide aux actes diagnostiques et thérapeutiques. Cette attitude semble de celle de la médecine contemporaine qui est purement technocratique, impliquant ainsi des actes diagnostiques et thérapeutiques indus et sans bénéfice pour le patient.

Votre critique du système sanitaire congolais est explicite : « un système mafieux », dites-vous. D’où vient cette colère ? Est-ce le médecin ou le citoyen qui parle quand vous dénoncez la déliquescence de l’hôpital congolais ?

TPI : Le système sanitaire du Congo-Brazzaville est effectivement un système mafieux, très opaque, qui ne remplit pas ses missions de préservation du capital santé des Congolais. Je le qualifie ainsi non seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant que professionnel de santé pour avoir effectué des missions humanitaires au Congo et participé à des expertises des hôpitaux généraux des grandes localités congolaises et du CHU de Brazzaville.

Dans vos descriptions, on ressent la douleur d’un homme qui a connu le terrain. Quelle est aujourd’hui la réalité d’un hôpital à Brazzaville ou à Pointe-Noire ?

TPI : Toute personne qui a séjourné dans un établissement sanitaire congolais, en tant que visiteur ou en tant que patient, ne peut rester indifférente à ce qui s’y passe. Les hôpitaux congolais sont un monde surréaliste quel que soit la localité, même dans ceux des agglomérations de Brazzaville et Pointe-Noire, considérées respectivement comme capitale politique et capitale économique du Congo-Brazzaville. Les patients en sortent plus malades que quand ils y entrent au cas où ils auraient la chance de sortir vivants. Ce n’est pas un hasard que les Brazzavillois ont baptisé le CHU de Brazzaville, CHU-tue, parce quand on rentre dans cet établissement universitaire, on ressort plus mal qu’à l’entrée ou qu’on n’en ressort jamais vivant.

Vous évoquez le manque d’équipements, de formation, mais aussi la corruption et l’indifférence. Ces maux sont-ils réversibles selon vous ?

TPI : Les structures sanitaires congolaises manquent de tout. Cette situation n’a pas changé en dépit des budgets colossaux alloués à la santé au cours de ces quinze dernières années. Ces dernières ressemblent aujourd’hui à des mouroirs du fait d’un manque de formation, de plateau technique adéquat, de ressources humaines compétentes et surtout d’un manque de volonté politique. En plus, sous les injonctions des autorités politiques, l’administration du CHU-tue de Brazzaville, « rabotent » chaque jour, le nombre de décès pour cacher la réalité des faits, donc les données sur la mortalité hospitalière sont fausses pour ne pas créer de panique au sein des populations. Mais cette manipulation du nombre des décès est un fait connu des Congolais.

Que faudrait-il, selon vous, pour refonder le système de santé au Congo ? Une réforme technique ou une révolution morale ?

TPI : La refondation du système sanitaire congolais est nécessaire pour qu’il remplisse ses missions. Pour ce faire, il faut d’abord une volonté politique, puis une large concertation des professionnels de santé comme je l’ai mentionné dans mon ouvrage Congo-Brazzaville -Un système sanitaire dystopique paru à Z4 éditions en juin 2020. Je ne doute pas que cela puisse se réaliser un jour.

Le personnage de Frank Dia, cardiologue à Brazzaville, incarne le rappel du pays natal et de la responsabilité collective. Pourquoi l’avoir introduit ? La fin du roman semble indiquer un choix de rupture : la transmission plutôt que la compromission. Est-ce aussi votre propre credo ?

TPI : Le docteur Franck Dia, est un des personnages de ce roman, cardiologue et ancien condisciple de Pierre Chala (le principal protagoniste). Il incarne certes le retour au pays natal. Mais il s’est accommodé de cette dystopie sanitaire au mépris du serment d’Hippocrate. Pour la simple raison qu’il n’a pas toléré la tribune publiée par l’auteur de ce roman concernant la mauvaise gestion de la pandémie au Congo-Brazzaville. Il n’a pas également apprécié le pamphlet sur la dystopie sanitaire congolaise. Il est le prototype d’un médecin corrompu.

Peut-on lire Lumières de Saint-Avold comme un plaidoyer pour une autre manière de servir la médecine africaine ?

TPI : Lumières de St-Avold est effectivement un plaidoyer pour une médecine basée sur des preuves scientifiques, une médecine non seulement africaine mais universelle respectant les règles de l’art. Une médecine qui respecte une certaine éthique dont fait montre Pierre Chala à l’hôpital de St-Avold.

Vous évoquez avec justesse la période du Covid, sans tomber dans le pathos. Comment avez-vous trouvé le ton juste pour parler de cet épisode mondial ? Le racisme médical, présent dans votre roman, notamment envers les médecins africains, est traité avec sobriété mais fermeté. Est-ce du vécu ?

TPI : Lumières de St-Avold n’est pas un récit autobiographique mais une fiction. Les thèmes abordés concernent la vie des humains dans un environnement cloisonné. Le message est bien accueilli quand il est traité avec lucidité, avec une certaine retenue sans verser dans la passion. C’est la voie qu’a choisie l’auteur. Est-ce du vécu ou de la fiction ? Il faut rappeler que même dans une fiction, il n’est pas si rare de s’interroger sur la réalité de certaines intrigues : est-ce que telle scène relève du vécu et telle autre de la pure imagination de son auteur ? Ce qui est sûr ici, c’est que cet auteur est le dépositaire de cette narration.

À travers la relation entre André, issu d’une famille bourgeoise, et Aurélie, la fille métisse d’un patient, vous mettez en lumière les tensions sociales, raciales et familiales. Que vouliez-vous dire sur le poids des conventions dans les choix de vie et sur la liberté d’aimer dans un monde encore cloisonné ?

TPI : Lumières de St-Avold met en exergue les tensions sociales, raciales et familiales en situation de crise, dans le cas présent, en période de covid-19. Ce qu’il faut retenir c’est que l’amour ne connaît pas de frontières, ni de race en dépit des pressions sociales ou des sentiments d’intolérance de l’autre. Le succès attire la haine, la jalousie.

Votre écriture est sobre mais chargée de compassion. Comment parvenez-vous à concilier la rigueur scientifique du médecin et la sensibilité de l’écrivain ?

TPI : L’exercice médical est une activité très prenante. Le médecin fait face à des problématiques de vies humaines, à des populations en détresse sociale. Il côtoie la mort au quotidien. Il ne peut que compatir avec elles. Le médecin soigne le malade et non la maladie, dit un dicton. Concilier la vie professionnelle et l’écriture est possible pourvu que l’on soit méthodique et

discipliné dans son agenda.

Quelle place accordez-vous à la littérature comme outil de guérison collective, notamment pour l’Afrique ?

TPI : L’écriture permet au médecin d’établir un lien avec le monde extérieur. Ce partage est une sorte de thérapie et pour le professionnel de santé et pour les populations. En effet, pour le médecin, cette communication permet d’expliquer ce qui se passe dans ce milieu cloisonné qu’est l’hôpital et ses maux, Pour les populations de découvrir ce monde et sa finalité, d’adhérer aux politiques de santé.

Le livre s’intitule Lumières de Saint-Avold. Quelles sont, pour vous, ces « lumières » ? Espoir, transmission, ou simple lucidité ?

TPI : Ce roman montre à quel point les préjugés peuvent être un obstacle à l’épanouissement de l’homme, et l’humilité est une vertu. Les enseignements du médecin formateur à son stagiaire, l’ont transformé au point où finalement, le stagiaire exprime la gratitude envers son mentor, puisqu’à l’issue de leurs interactions actions, le jeune médecin André n’est plus le même. Il ressent l’envie d’aller vers les autres, l’enfermement dans son milieu bourgeois n’étant pas bénéfique pour son développement personnel.

Vous évoquez plusieurs fois la tradition congolaise face à la mort. Comment cette culture influence-t-elle votre approche du soin ?

TPI : En tant que médecin pratiquant, je côtoie la mort au quotidien. Certains seraient tentés par ce fait, de penser que les médecins seraient en quelque sorte « insensibles ou immunisés, voire indifférents » face à l’extinction d’un être humain. Mais non, le médecin est un être humain avec ses forces et ses faiblesses. Des moments d’espoir et de désespoir face à des maladies incurables. A titre d’exemple, après avoir fait le constat d’un décès et/ou rédigé un certificat de décès, il s’enferme dans son bureau. C’est un moment de réflexion, solitude, teinté de sensation d’impuissance face à la mort, de remise en cause de soi-même ou de sa pratique clinique. C’est en ces circonstances très particulières que l’auteur de ce roman revient à maintes reprises sur sa tradition face à la mort. Les morts au Congo ne sont pas totalement morts. C’est une mort physique, mais son âme continue de vivre. C’est l’idée de la réincarnation après la mort. Cela fait partie de la culture congolaise. Ceci permet parfois au professionnel de surmonter l’épreuve de la mort.

Après Lumières de Saint-Avold, quelle direction souhaitez-vous donner à votre œuvre littéraire et médicale ?

TPI : Lumières de St-Avold est une œuvre littéraire ayant pour leitmotiv l’amour, la tolérance, la transmission, la mort dans une conjecture assez particulière de pandémie à covid-19.

Dr Thierry-Paul Ifoundza, nous sommes au terme de cet entretien. Merci pour votre disponibilité.

TPI : Je vous remercie de m’avoir donné cette opportunité pour vous parler de mon œuvre. Mais mon souhait est de voir un jour, les Congolais se doter d’un système de santé performant comme dans d’autres cieux.

À travers Lumières de Saint-Avold, Thierry-Paul Ifoundza délivre une réflexion profonde sur la médecine, la responsabilité humaine et la nécessité de transmettre plutôt que de perpétuer des systèmes défaillants. En dévoilant les défaillances du Congo-Brazzaville et les défis universels du soin, son récit invite à repenser la vocation médicale dans ce qu’elle a de plus exigeant : l’éthique, l’humilité et l’écoute. Entre lucidité et espoir, l’auteur rappelle qu’un système de santé digne est possible, pour peu que la volonté politique rejoigne l’engagement des soignants. Une œuvre qui éclaire autant qu’elle interpelle.

Laisser un commentaire