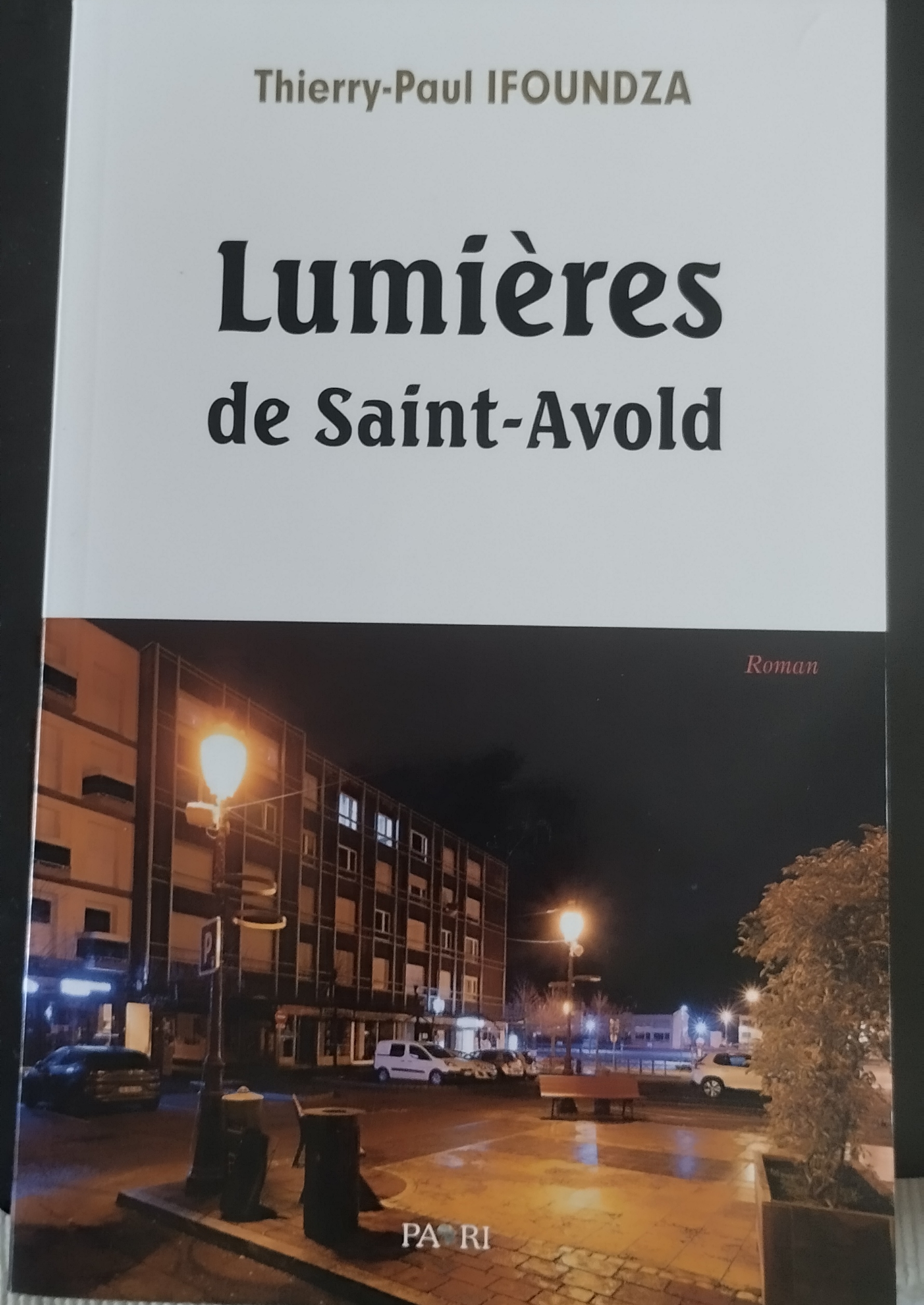

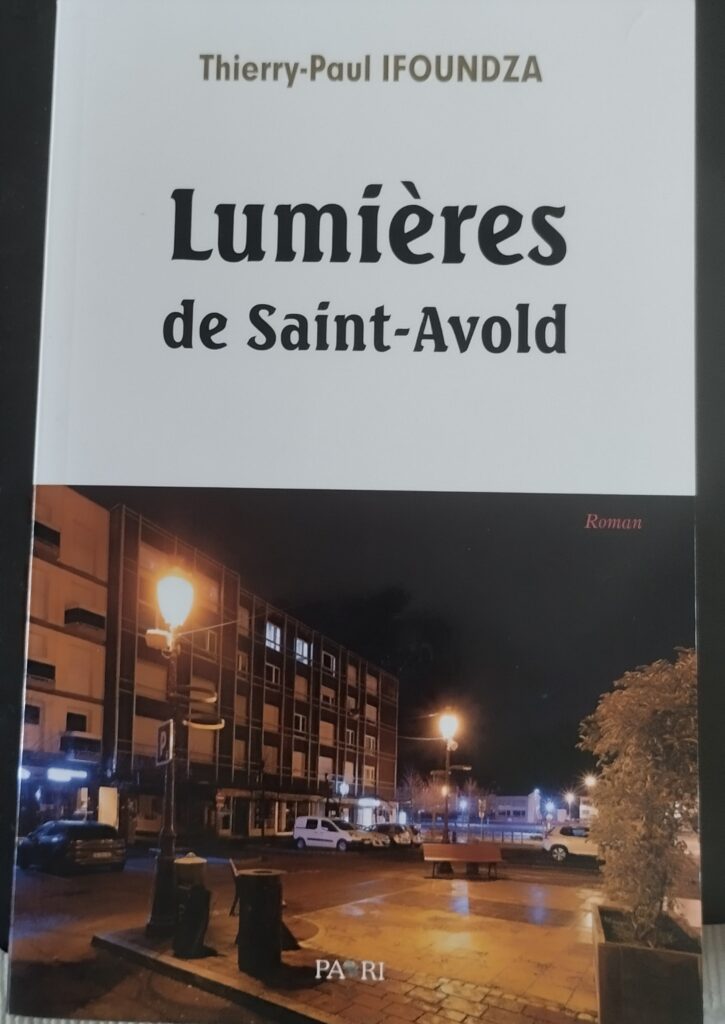

Dans Lumières de Saint-Avold, Thierry-Paul Ifoundza nous plonge au cœur d’un hôpital de la région du Grand Est, à Saint-Avold, dans le département de la Moselle. L’établissement, né pendant la Seconde Guerre mondiale et jadis dédié aux mineurs victimes de pathologies respiratoires, devient le théâtre d’un roman d’une rare intensité humaine. Derrière les couloirs silencieux et les respirations haletantes, se dessine une réflexion profonde sur la vocation médicale, la transmission du savoir et les fractures du monde hospitalier contemporain.

Le Dr Pierre Chala, pneumologue d’origine congolaise, exerce à Saint-Avold. Il a vu vivre et mourir des centaines de patients, sauvant des vies autant qu’il accompagne la fin de celles qu’il ne peut retenir. Face à la mort, il demeure digne mais meurtri. Son expérience trouve un écho dans la figure d’André, un jeune médecin stagiaire pour qui la découverte de la mort d’un patient, dès le premier jour, agit comme un choc fondateur. André s’effondre, s’interroge sur le sens de son métier, puis s’absente avant de revenir, mûri par l’épreuve. La relation entre ces deux hommes, empreinte d’une profonde humanité, devient le fil conducteur du roman : celui de la transmission, non comme simple geste professionnel, mais comme un acte d’héritage moral.

À travers eux, Thierry-Paul Ifoundza évoque aussi les réalités du monde médical français : la pénurie de personnel, les astreintes exténuantes, le racisme latent, la hiérarchie rigide, et le malaise de ces médecins étrangers dont on sollicite la compétence sans leur accorder pleinement reconnaissance. Le roman met en lumière cette contradiction : la France, pays du serment d’Hippocrate, peine à offrir une égalité de traitement dans ses propres hôpitaux. Ifoundza dénonce avec justesse cette adversité silencieuse : « Serment d’Hippocrate ou hypocrite ? » interroge-t-il, par la voix de ses personnages.

Mais Lumières de Saint-Avold dépasse les murs de l’hôpital français. Il s’étend jusqu’au Congo-Brazzaville, pays d’origine du Dr Chala, et fait surgir une réflexion essentielle : qu’est-ce qu’un système de santé juste ? Par le biais du professeur Frank Dia – cardiologue influent et proche du pouvoir, en poste au CHU de Brazzaville –, l’auteur ouvre un second espace de tension. Frank sollicite Pierre Chala pour qu’il rentre au pays pendant la pandémie de COVID-19, afin de contribuer à sauver des vies. Le dilemme de Pierre devient alors celui de beaucoup de praticiens africains formés à l’étranger : faut-il répondre à l’appel du pays natal au risque d’affronter un système défaillant, ou poursuivre son œuvre là où les moyens, bien qu’imparfaits, existent encore ?

Le Congo, dans le roman, apparaît à la fois comme une terre d’attache et une source de désillusion. À travers les échanges entre Chala et Dia, Ifoundza déploie une analyse sans complaisance du système sanitaire congolais : manque d’équipements, corruption, clientélisme, priorités politiques mal orientées. Le Dr Frank Dia, symbole d’une élite médicale liée au pouvoir, incarne cette ambivalence : lucide mais compromis, dévoué mais prisonnier d’un système mafieux que Pierre, lui, refuse de cautionner. Dans un dialogue vibrant, Pierre formule l’une des phrases les plus fortes du livre :

« La transmission vaut mieux que le sauvetage d’un système sanitaire mafieux. » Par cette réplique, l’auteur affirme une conviction éthique : former, inspirer et transmettre une autre manière d’être médecin vaut mieux que de réparer provisoirement un édifice gangrené.

Les épisodes médicaux — la mort du vieillard, le combat de Denis et Jean-Jacques contre le cancer, ou encore les patients atteints de COVID — se succèdent comme des paraboles de la fragilité humaine. Ils rappellent que la médecine, avant d’être une science, est un art de la compassion. Le personnage de Pierre Chala, homme de gravité mais sans animosité, trouve dans ses racines congolaises une sagesse face à la mort : celle d’une tradition où la fin de vie est acceptée comme une étape et non comme une défaite.

L’écriture de Thierry-Paul Ifoundza, sobre et précise, s’appuie sur une observation fine du réel. Son style, dépouillé de tout pathos, laisse affleurer l’émotion à travers les gestes simples : un regard, un diagnostic, une absence. On retrouve dans Lumières de Saint-Avold la même lucidité que dans ses précédents ouvrages — Congo-Brazzaville, un système de santé dystopique (2020), Si le général Mokoko m’était conté (2021) et Cher Burkina (2024) —, mais cette fois teintée d’une tendresse désarmée. Ici, la médecine devient miroir de la société : elle révèle ses injustices, ses élans, ses limites, et la dignité de ceux qui, malgré tout, continuent à soigner.

Au terme du récit, Pierre Chala apparaît comme un passeur : de savoir, d’humanité, de résistance morale. Son hospitalité intérieure, plus encore que son expertise médicale, fait de lui un médecin des âmes, conscient que le soin n’a de valeur que s’il s’accompagne d’une parole transmise.

En mêlant la France et le Congo, l’hôpital et la mémoire, Thierry-Paul Ifoundza signe un roman profondément humain. Lumières de Saint-Avold n’est pas seulement une plongée dans le quotidien médical : c’est une méditation sur la vocation, la loyauté et la responsabilité. Une lumière fragile, mais tenace, contre les obscurités du monde hospitalier et les dérives d’un système que seul l’esprit de transmission peut encore sauver.

📘 Titre : Lumières de Saint-Avold

✍🏽 Auteur : Thierry-Paul Ifoundza

🏢 Éditeur : PAARI (Pan-African Review of Innovation), janvier 2025

📚 Genre : Roman – 125 pages

Vous aimez cet article ? Contribuez à notre mission en cliquant sur ce lien. Chaque geste compte 🙏

https://me.fedapay.com/donlivredulivre