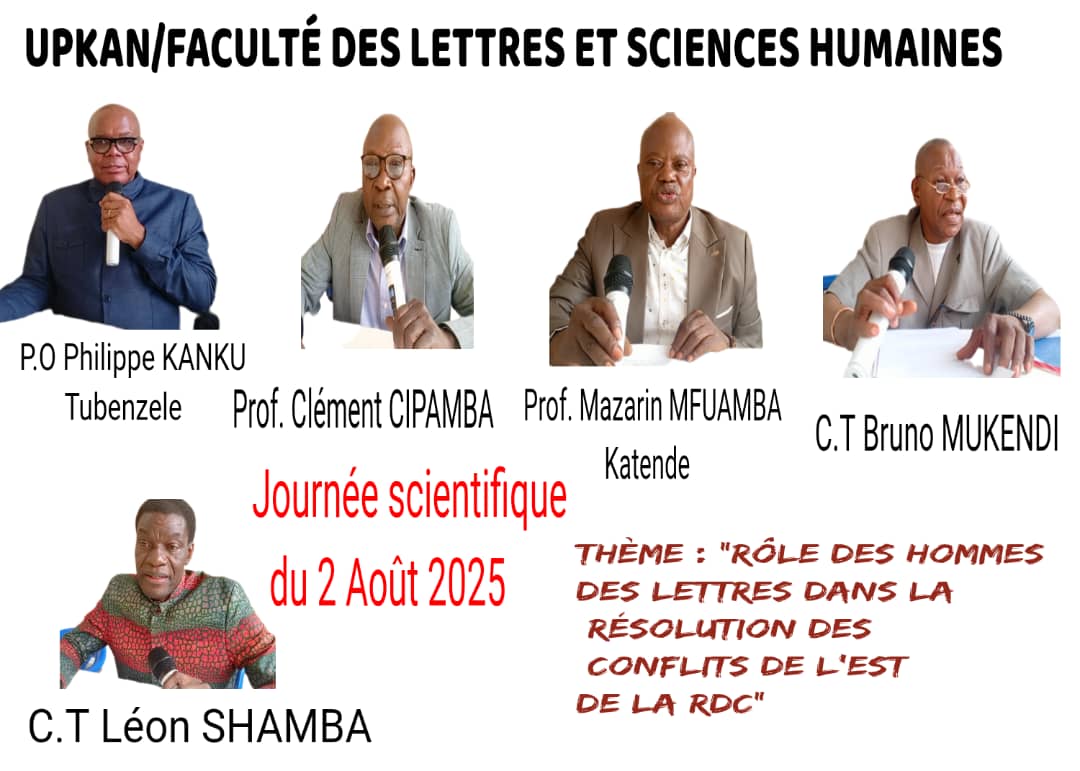

Le 02 août 2025, la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Pédagogique de Kananga (UPKAN) a organisé une journée scientifique sur le thème : « Paix, Justice et Résolution des conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo ».

Dans le cadre de cet événement, le Chef de travaux Léon SHAMBA Ngendu Yabu a présenté sa communication intitulée : « République démocratique du Congo : cause et clé de la crise sécuritaire des Grands-Lacs africains »

Léon SHAMBA Ngendu Yabu est attaché à l’Université Pédagogique de Kananga (UPKAN) et est titulaire d’une licence en Relations Internationales de l’Université de Lubumbashi, il enseigne également dans plusieurs institutions universitaires de la ville. Ses travaux de recherche se concentrent sur la problématique de la crise sécuritaire dans la région des Grands-Lacs africains.

« République démocratique du Congo : cause et clé de la crise sécuritaire des Grands-Lacs africains »

INTRODUCTION

L’avalanche et la pérennisation des conflits en Afrique des Grands-Lacs depuis la fin de la décennie 1980, porte en filigrane la question du pourquoi et du comment. Cette donne est une interpellation qui oblige l’intelligent de cette Région, à réfléchir aux fins d’une paix durable. Celle-ci passe par des cogitations sur le Pourquoi de cette longue crise et le comment s’y prendre.

La présente communication, qui procède par une approche systémique, s’appuie sur une analyse réaliste et hobbesienne de la crise, débouche sur un dilemme d’où la République démocratique du Congo est à la fois, la cause et la solution à cette donne belliqueuse qui s’enlise. Cette hypothèse trouve son fondement dans la vulnérabilité défensive, dans l’instabilité politique et dans la dégradation socioéconomique de la RDC. L’issue a besoin que la RDC soit systématiquement réinventée, aussi bien dans sa superstructure, dans son infrastructure que dans sa philosophie géostratégique.

Notre communication va ainsi essayer de situer la responsabilité de notre Pays dans la crise, avant de réfléchir sur le type de superstructure et d’infrastructure qui forceraient, pour la RDC, l’estime et le respect des tiers, notamment, de ses neufs voisins.

- LA RDC, CAUSE DE DONNE BELLIQUEUSE DANS LES GRANDS-LACS

Selon Friedrich Ratzel, la politique internationale de tout Etat, se trouve dans sa propre géographie. Les Congolais se doivent donc de s’inspirer de la géographie de leur pays, pour s’assurer la paix.

« Chaque fois que la géante R.D.Congo oubliera que sa gâchette africaine lui est une raison de plus pour se consolider et resserrer ses grillages, elle deviendra Sieur Gulliver que les nains de Lilliput harcèleront et traineront sur la civière ». De par sa position géostratégique, ses innombrables ressources naturelles et ses atouts sociodémographiques, la RDC endosse des responsabilités assez particulières et déterminantes, aussi bien pour sa propre paix que pour la sécurité et la stabilité de l’ensemble de la Région des Grands-Lacs.

En clair, il est impérieux pour la RDC de s’inscrire dans la logique d’un équilibre des forces avec ses voisins, en se construisant une industrie de défense et une armée dont la dissuasion s’impose pour imposer respect et admiration.

Pour le diplomate et géo-stratège Zbigniew Brzezensk, l’« équilibre des forces » n’est pas à confondre avec des manœuvres diplomatiques ayant pour objet de contrebalancer la puissance d’un autre Etat, ou d’augmenter son pouvoir d’action sur lui. C’est plutôt un équilibre entre les puissances militaires des adversaires virtuels, ainsi que l’existence d’un système relationnel, où l’ambition excessive d’un ou de plusieurs partenaires serait dominée par des rapports plus stables.

Pour être plus expressif, Brzezenski cite François Fénelon qui, vers la fin du règne de Louis XIV, décrivait comme suit l’équilibre des puissances : « Empêcher le voisin d’être trop puissant, ce n’est point faire un mal ; c’est se garantir de la servitude et en garantir ses autres voisins. En un mot, c’est travailler à la liberté, à la tranquillité, au salut public (…).

Le trop grand accroissement d’un seul peut-être la ruine et la servitude de tous les autres qui sont ses voisins… Cette attention à maintenir une espèce d’égalité et d’équilibre entre les nations voisines est ce qui en assure le repos commun ».

Cet équilibre des forces serait un non-sens, si l’autorité de l’Etat n’est restaurée sur toute l’étendue de la République. Pour se préserver et s’éviter la balkanisation, il incombe à la RDC de se bâtir la meilleure armée possible et le meilleur service de sécurité possible. C’est le premier prix à payer, si ce pays tient à retourner en sa faveur, l’équilibre international et régional des rapports des forces.

C’est aussi le prix à payer, si ce pays veut arrêter d’être l’exutoire de toutes ces forces négatives qui écument la Région. Tous les sacrifices devront être consentis par chaque Congolais, pour concrétiser l’érection de cette armée qui sait anticiper les évènements pour ne jamais subir les effets des velléités nuisibles d’autres protagonistes, comme cela est le cas aujourd’hui.

En définitive, de par ses innombrables ressources naturelles, ses dimensions continentales, sa longue liste des frontières nationales et ses atouts sociodémographiques, la RDC est appelée à conduire l’attelage sécuritaire de la Région. C’est une obligation et non une option. Le contraire, serait une catastrophe, comme c’en est une depuis trente ans aujourd’hui.

2. INVENTION D’UNE INFRASTRUCTURE INSPIREE PAR LES BESOINS LOCAUX

En 2006, en marge du cinquantième anniversaire de la Banque Centrale du Congo, décrivant le climat socio-économique de la R.D.Congo, Léon de Saint Moulin stigmatisait les inégalités entre secteurs économiques et entre groupes sociaux.

Dans le cadre libéral du marché, renchérissait-il, la croissance ne profite guère qu’à une minorité. Soixante-quinze pourcent de la population urbaine de la RDC et plus de quatre-vingt pourcent de la population rurale, vivent avec un dollar USD par jour. Malgré son dynamisme démographique et culturel, la RDC est un pays des plus pauvres du monde. Selon l’indice de développement humain de la Banque Mondiale, elle est classée 124ème sur 160 Pays en 1990 et 164ème sur 174 pays à ce jour, avec un PIB de USD 500.

Mais diable ! D’où sont-ils allés chercher de l’aide au développement, ceux qui ont construit les paradisiaques et attrayantes Pays d’outre-mer, aux portes desquelles se bousculent, au prix des brimades, des humiliations et des vies humaines, les pousses vertes de la RDC, génération après générations ? Combien de fois a-t-on renouvelé le ‘’Plan Marshall‘’, pour permettre à l’Europe de se relever des ruines et cendres des guerres mondiales ? N’est-ce pas une véritable absurdité pour la RDC, d’espérer qu’une sincère aide au développement lui provienne de charité de l’Occident ou de l’Orient ?

En effet, comment faut-il envisager un essor économique, là où l’indiscipline, l’inconsistance et le bruit sont érigés en vertus ? Là où tranquillité et la sérénité ont cédé aux tapages qui, à longueur des journées et des nuits, annihilent la moindre condition de concentration et d’innovation d’idées ? Que doit-on espérer de grand, d’une société où la corruption, la témérité d’enfreinte aux règles élémentaires de politesse, d’hygiène publique et de décence, sont transformées en faits de prouesse et de bravoure ? A quel type d’envol socioéconomique peut-on s’attendre dans ce pays où l’observance de la sentence judiciaire, la déférence à l’autorité établie, la soumission à l’agent public, le respect du patrimoine et bien communautaire, sont relégués dans l’anachronisme ? Que faut-il rêver d’un pays où l’ensemble de la population croit aux miracles du ciel et à la sueur du labeur d’autres peuples, pour surmonter la dégradation effrénée de ses conditions sociales ?

Quel type de citoyen, une société qui croit fermement en son épanouissement et en sa grandeur, peut-elle attendre des rejetons dits enfants de la rue, à qui la socialisation et la scolarisation ont été lâchement privées ?

Ce questionnement renvoie à la problématique de la responsabilité qui incombe à l’Etat congolais d’obligatoirement faire de chacun de ses citoyens, un agent nécessaire et utile, dans la chaîne de la construction du développement socioéconomique du Pays, car, la grandeur et la puissance d’une nation résulte de l’apport minutieux de chaque citoyen, chaque jour et à chaque instant.

De ce fait, l’on doit extirper de la conscience collective congolaise, l’idée qu’il existe dans ce pays, d’un côté, la population jouissant du droit de réclamer le bonheur en ne brandissant que leurs besoins, et de l’autre, un Etat à qui incombe exclusivement le devoir de travailler dans le but d’offrir satisfactions à sa population. C’est malheureusement, la démonstration que la société congolaise a si longuement été abusée par des discours infantilistes et avilissants, au point qu’on n’y éprouve plus de gêne à quémander de l’aumône auprès de quiconque s’y prévaut d’une certaine notoriété. Et à l’inverse, il est courant d’entendre parler de ‘’don’’ ou d’acte de ‘’charité’’ pour qualifier un bien ou un service fournis par une autorité politique ou administrative, quand bien même cela serait lié aux obligations des fonctions qu’elle est appelée d’exercer.

Au demeurant, quel concept français faut-il utiliser pour qualifier le fait qu’un peuple s’accommode à chercher ses aliments de base, à des milliers de chez soi ? Naturellement et humainement, il s’agit ni plus ni moins, d’un suicide. Que faut-il dire du mimétisme des goûts alimentaires et vestimentaires qui entrainent le Congolais dans une somptuosité contrastant avec la sobriété de ses ressources ? Qu’en est-il du recours aux hôpitaux et collèges d’outre-mer, où l’on se dépense énormément et où l’on scolarise les enfants ? Et, en conséquence, que faudra-t-il espérer de l’efficacité d’une quelconque politique publique d’amélioration de ces services de base au Pays ?

Que faut-il attendre de cet environnement où la débrouillardise et l’inconsistance s’imposent ? Cet environnement où l’on trouve sur l’emprise des chaussées, entre des denrées en vente étalées à même le sol, se bousculent d’autres marchands ambulants qui chahutent à tue-tête, pour venter leurs articles souvent tenus en mains, accrochés au cou et enfilés en bandoulière. Dans cette foulée d’agitation, s’ajoutent des restauratrices ambulantes, juchant sur leurs têtes des bassins d’aliments cuits, qu’elles servent, non sans en rajouter au brouhaha, dans des couverts dont l’état hygiéniques laisse à désirer.

Comme pour couronner cette ambiance de bouillonnement, aux bars et bistrots qui lancent une musique assénant les décibels, alternent des terrasses inondées d’où fument des brochettes continuellement servies aux infatigables buveurs, entre deux épisodes des pas de danses. Aux côtés de ce chapelet des lieux de loisirs qui, quotidiennement n’arrêtent d’occuper les gens, il se compte des cinémas ouverts à longueur des journées, aux fins d’inculquer aux jeunes les vertus de la pornographie et des arts martiaux d’outre-mer, de leur vanter l’héroïsme des mésaventures idylliques au sens hollywoodien.

Et comme pour sanctifier tout ce vacarme, les maisons des cultes religieux dont le nombre rivalisent les habitations ordinaires, diffusent sans discontinuer, des tintamarres de louange à Dieu. A cette ambiance éternellement festive, se mêlent des pêcheurs en eau trouble dénommés « Shégués » ou « kuluna », ces hors-la-loi fieffés, qui ne laissent passer aucune occasion pour larronner ou escroquer les paisibles citoyens.

Comment est-il imaginable que, de cette ambiance digne de la Cigale des fables de Jean de la Fontaine la R.D.Congo, réussisse à se défaire du traquenard de la pauvreté et du sous-développement ?

Erigée en règle générale, la « débrouillardise » a effrité l’autorité de l’Etat. Ce dernier en est finalement arrivé à se priver lâchement de ses droits imposables sur le travail des citoyens. De cette lâcheté de l’Etat, il découle une courbe décroissante des ressources financières internes, inversement proportionnelle à l’évolution du poids démographique national.

Pourtant, cet Etat n’en est pas du tout dispensé à accomplir ses fonctions régaliennes et faustiennes, c’est-à-dire : administrer la justice, assurer la défense, maintenir la sécurité et l’ordre public, gérer la diplomatie et les affaires étrangères, disponibiliser les finances publiques et préserver la monnaie… C’est ainsi, qu’il s’en remet inévitablement aux bailleurs de fonds internationaux qui l’enlisent dans de lourdes et interminables dettes infiniment rééchelonnées.

Il faut donc « décigaliser » la société congolaise et estomper cette forme de civilisation du bruit qui l’engloutit et l’abrutit au moment où la concurrence et le travail bien fait, sont érigés en règles suprêmes dans le concert des nations modernes. La « débrouillardise » doit cesser d’être la règle qui guide le comportement du Congolais, de manière que toutes les énergies des citoyens soient canalisées vers la construction d’une nation dissuasive, forçant le respect des autres.

3. INVENTION D’UNE SUPERINFRASTRUCTURE ETATIQUE A LA HAUTEUR DE LA RDC

Pour un grand Congo digne de sa taille et qui est appelé à relever les énormes défis inhérents à sa nature, il faut des Congolais qui intériorisent et incarnent la notion de l’intérêt général, lequel est défini comme « la capacité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la suprême liberté de former ensemble une société politique ».

N’y allant pas par quatre chemins, Mabika Kalanda avait déjà prévenu qu’au centre du problème de développement, « on trouve l’homme : homme de science, homme de conception et de réflexion bien sûr, mais aussi le citoyen honnête ayant une mentalité tournée vers le développement grâce à la culture de certaines vertus. L’un et l’autre manquent encore au Congo. Le premier doit encore se former et se discipliner. Mais même alors, il sera rendu inefficace dans une masse abandonnée à l’habitude de jouir et de rechercher les facilités ».

La responsabilité de l’intellectuel passe inévitablement par un sursaut d’orgueil nationaliste et patriotique qui pousserait le Congolais à s’engager la recherche des solutions endémiques, qui l’émancipent de l’emprise de ces intelligences d’outre cieux, plus enclines à susciter et même à entretenir des problèmes, plutôt qu’à les résoudre durablement.

Force est de constater qu’à ce jour, l’Ecole congolaise ne cesse de ‘’naviguer à vue’’. Elle est sans une planification qui agence ses objectifs aux besoins réels de la société, elle ne dispose, par conséquent pas, à l’émergence de l’entrepreneuriat. Est-il compréhensible que, pour un pays en voie de développement qui logiquement, se devait d’être un vaste chantier où il faut, non seulement produire les denrées de base, mais aussi construire des routes, des chaussées, des voies ferrées, des ponts, des viaducs, des logements, des hôpitaux, des aéroports, des ports, les édifices publics …, seulement dix pourcent d’écoles et universités s’occupent de la formation professionnelle, technique et industrielle ?

Aussi, est-il judicieux, pour un pays dont les étendues arables représentent quatre-vingt pourcent d’une superficie de 2.345.000 Km2, que seulement cinq pourcent d’écoles et universités offrent leur formation aux professionnels de l’agropastorale ? Est-il justifiable que dans un pays où l’un de grands fleuves du monde et ses affluents, où d’importants lacs et larges eaux territoriales offrent des larges potentialités halieutiques, des écoles produisant des professionnels et des industriels de l’ichtyologie, soient pratiquement inexistantes ?

De ce constat, il se déduit que l’école congolaise est une machine à produire des demandeurs d’emplois, accrochés à la loi du moindre effort et enclins à dénigrer le labeur manuel ainsi que le travail rural de la terre. C’est une Ecole des grossiers plaintifs disposés à remplir des bidonvilles où ils se déguisent dans la débrouillardise, se noient dans l’informel et, en rajoutent aux lourds fardeaux qui grippent l’envol socioéconomique du pays.

Il est donc venu le moment d’inverser la tendance. L’Ecole congolaise doit consacrer l’essentiel de ses ressources aux filières de la formation professionnelle, technique et industrielle, avec le noble objectif de produire, non des quémandeurs, mais des créateurs d’emplois qui entreprennent au travers la mise en valeur des ressources naturelles locales et de proximité.

Une réforme généralisée du système doit ainsi, être engagée pour convertir 80% d’écoles et universités déjà existantes, en Etablissements de formation professionnelle, technique et industrielle. Il faut qu’en terminant leurs études, huit enfants sur dix, soient dotés des aptitudes à initier ou exercer une profession technico-industrielle, susceptible d’assurer leur autonomie sociale et de les insérer immédiatement et utilement dans la chaine de la reconstruction de l’économie nationale.

CONCLUSION

Enfin, pour s’offrir une paix et une sécurité durable, la RDC est incessamment appelée à se transformer en une Puissance dissuasive qui force le respect de ses paires et qui respecte, dans les limites de ses intérêts, la souveraineté d’autres Etats du monde, en particulier, celle de ses voisins de la Région.

Les Congolais se doivent, pour ce faire, de puiser dans toutes leurs réserves, le sacrifice nécessaire pour annihiler la vulnérabilité géostratégique et socioéconomique de leur Pays.

Ils doivent, dans leur mentalité collective, bannir la loi du moindre effort en rompant le dilemme de ‘’ l’affamé qui ne peut manger, faute d’énergie pour produire de quoi manger’’.

Ils doivent promouvoir les réponses endogènes, en puisant dans les potentialités locales, pour faire face aux inévitables défis d’aujourd’hui et de demain.

BIBLIOGRAPHIE

- SHAMBA Cimamba Ngendu Yabu, L. Les maux croisés, Ed ; Isp/Kananga, 2016,Kananga

2. Zbignew Brzezenski, Illusions dans l’équilibre des puissances, Editions de l’Herne, Paris, 1977, pp.94-95

3. François de Salignac de la Mothe-Fénélon (1651-1715) est un homme des Lettres, Philosophe et politique français.

4. Banque Centrale du Congo, 55 ans : une rétrospective historique, Ed. New Goff, Kinshasa, 2007, p.15

5. Le ‘’Plan Marshall’’ fut un Programme américain mis en place en 1947, pour aider à la reconstruction de certains Etats de l’Europe après la destruction causée par la seconde guerre mondiale. Ce Plan est inspiré pa George Catlett Marshall (1880-1959), homme d’Etat américain, général d’armée, stratège et conseiller du 32ème Président des Etats-Unis d’Amérique, Franklin Delano Roosevelt.

6. Les « Shégués’’ sont des bandes d’enfants abandonnés dans la rue par leurs parents biologiques, ceux-ci se trouvant principalement dépourvus des moyens nécessaires pour élever leur progéniture. Livrés à eux-mêmes ces gamins se pavanent dans les rues et y grandissent sans moindre éducation ni toute autre forme de prise en charge utile par le pouvoir public. Endurcis à l’adolescence, ces enfants s’en vont grossir le bandes des ‘’kulunas’’ : les célèbres gangs qui se servent d’armes blanches pour se créer des occasions de terroriser, de rapter, de cambrioler ou d’extorquer par de hold-up, les paisibles citoyens.

7. Jean De La Fontaine (1621-1695) est un homme de Lettres, poète, dramaturge et conteur français, célèbre pour ses fables.

8. https/www.fundraiser.fr. Qu’est-ce que l’intérêt général

9. MABIKA Kalanda, La remise en question : Base de la décolonisation mentale, Mbuji-Mayi, 1965, p.58

Fiston Axel ILUNGA Kabasele, l’ivre du livre-RDC