La vie de tout homme est mystère. Si l’homme n’est que le bras d’un être souverain, auquel il obéit le long de son existence, il est et demeure l’unique acteur de sa vie. Les temps sauvages, est un roman autobiographique de Joseph Kessel publié aux Editions Gallimard en 1975. Sur 69 pages, Joseph Kessel raconte son parcours d’aviateur et les différentes missions qui lui ont été confiés, notamment sa dernière mission dans la 39.

Présentation de la couverture et impressions

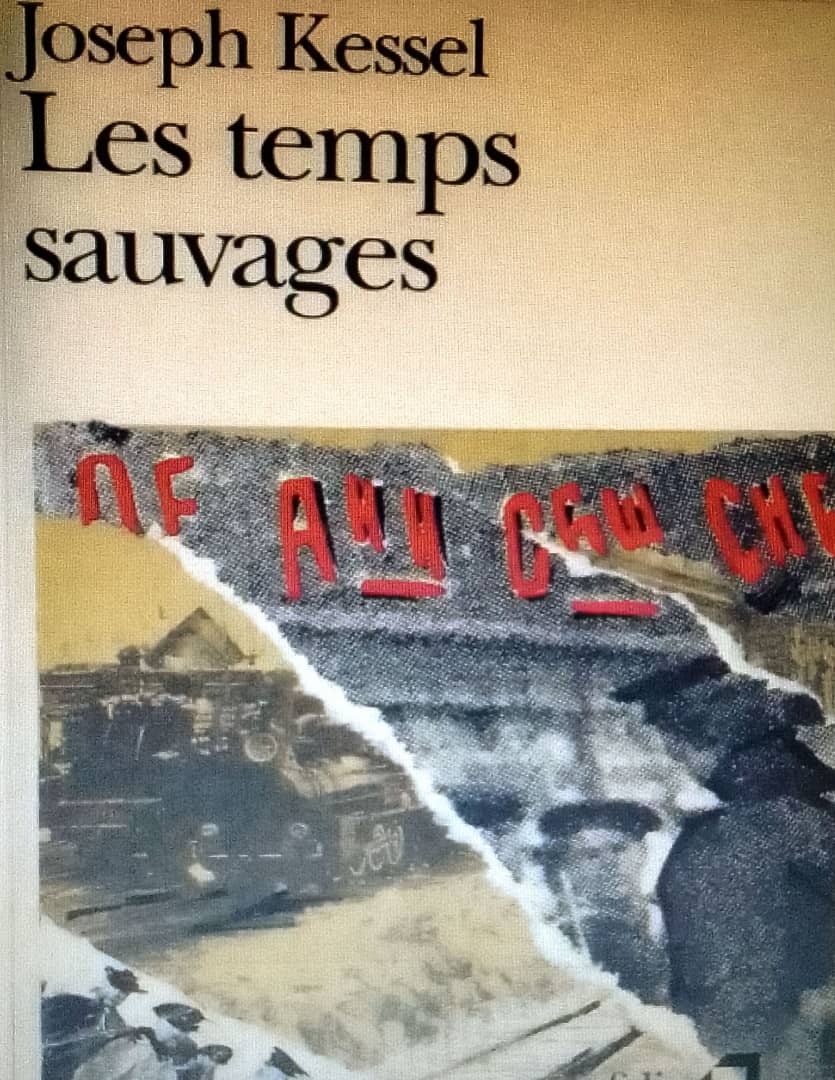

Le roman Les temps sauvages de Joseph Kessel, est une œuvre qui s’offre sur une couverture blanche. La première de couverture présente cinq différentes images réparties sous forme de papiers de journal déchiré. On y voit d’abord l’image d’un train puis celle d’hommes vêtus de longs manteaux portant des képis. Juste en haut de la petite partie où apparaissent les images, on voit des onomatopées écrit en rouge dont deux d’entre eux sont soulignés. La maison d’édition de l’ouvrage apparaît en bas de la page dans l’angle droit.

À partir de la première de couverture de l’œuvre, on peut s’attendre à une histoire riche en actions dont le dénouement est saisissant. La petite image sur laquelle apparaissent des hommes vêtus de képi peut amener le lecteur à imaginer la présence d’hommes armés dans l’intrigue et pourquoi une histoire dont les protagonistes sont en pleines luttes, une guerre entre les États mais aussi une guerre entre les classes sociales au cours d’une période de révolution.

Résumé du roman Les temps sauvages de Joseph Kessel

Dans cette œuvre autobiographique, Kessel raconte sa toute dernière mission lorsqu’il était encore à la division 39. En passant des États-Unis d’Amérique, au Japon puis en Sibérie, Kessel présente au lecteur ce qu’a été les derniers instants de son parcours au sein de l’armée française. Lors de ses petites promenades sur le port à Vladivostok, Kessel fit des rencontres qui hérissèrent tous les poils de son corps. Que ce soit la découverte d’une farandole de corps dans les wagons des trains, ou sur les rails, Kessel dû se confronter à la misère du peuple et au festin de la mort. En Sibérie à l’Aquarium, un petit bar karaoké, Kessel découvrit des filles de joies qui travaillaient dans le bar faute de moyens mais fit aussi une rencontre qui craqua le bâton d’allumettes qui enflamma son cœur et toute son humanité. Il s’agissait de Lena, une jeune chanteuse de l’Aquarium. Entre son travail d’interprète et ses responsabilités au port, Kessel n’avait qu’une once de liberté que les soirs. Il passait donc ses soirées à l’Aquarium en compagnie de Lena, jusqu’à ce que les glaciers se fondent et qu’un climat de profonde fraîcheur s’installe entre eux. C’est précisément au cours de cette période, que sa mission s’achevait et il partit pour Paris.

Analyse et avis sur le roman Les temps sauvages de Joseph Kessel

Ce roman de 69 pages écrit par Kessel est une œuvre autobiographique qui en dehors de son caractère unique chante un hymne à la solidarité. On y voit le parcours d’un jeune aviateur plein d’avenir dont les yeux pétillent d’espoir, un jeune homme qui désire conquérir le monde, et découvrir l’être. Cette dernière mission que raconte Kessel dans cette œuvre, est une mission pour laquelle l’auteur s’était porté lui-même volontaire. Quand l’annonce du départ pour la Sibérie fut faite, l’auteur décrit la grande émotion qui l’animait : celle de la découverte de l’inconnu, de nouvelles réalités. Cependant les compagnons de l’auteur ne voyaient dans ce voyage vers la Sibérie, que du négatif. Kessel expliquait à la page 6 la différence qui existait entre son appréhension de ce voyage vers la Sibérie et celle de ses compagnons :

« À leurs yeux, la Sibérie n’était qu’un désert glacé, maudit, et le voyage destiné à l’atteindre une interminable et ridicule entreprise. Moi… moi, dans une espèce de transe, je traversais des continents et des océans inconnus. »

Lorsque l’auteur s’était porté volontaire pour cette mission, il n’avait outre pensée, que pour ses parents, pour sa famille. Il exprime dans l’œuvre d’une manière particulière, la nostalgie qui est la sienne lorsqu’il repense à ses parents et à cette grande aventure vers l’inconnu dans laquelle il s’apprêtait à s’engager. Durant les quelques jours qui le séparaient de son envolée pour la mission, Kessel passait les quelques centimètres de temps qui lui restait avec ses parents puisque ces petites heures lui étaient précieuses. Il écrit à la page 9 :

« Je ne voulais pas m’avouer que ce qui était pour moi merveilleuse aventure représentait pour eux une absence d’une durée sans mesure, à des milliers de lieues et sans possibilité de nouvelles régulières. Chaque heure que je passais maintenant avec eux leur était précieuse, nécessaire. Je le savais, le savais trop, et me refusais à l’admettre. Ils m’avaient si bien habitué à les voir comprendre et souffrir en silence mes excès et mes débordements. »

L’atterrissage de la division 39 aux États-Unis d’Amérique fut un véritable moment de joie, un cocktail d’émotions. L’auteur ainsi que son équipage avaient été accueillis comme de véritables héros. La ville de New-York les accueille avec le plus respect et la plus profonde considération. Kessel écrit à la page 14 :

« Toutes les sirènes du port nous saluaient à la fois et tous les remorqueurs dansaient une farandole autour de notre bâteau, en agitant des drapeaux français et américains. Les quais étaient noirs de monde. Un cortège de voitures de la municipalité nous attendait. »

Dans ce petit extrait, on voit que le narrateur même après la grande difficulté qu’il rencontra avant son départ, notamment la dimension émotionnelle, retrouva une plus grande conviction en lui mais surtout dans son choix.

Dans ce roman autobiographique, Joseph Kessel cherche à montrer au lecteur les réalités d’une vie passée au service de son pays mais aussi tout le sérieux et la discipline que cela impose. À travers ses différentes découvertes en Sibérie, aux États-Unis, et au Japon, l’auteur confirme l’idée selon laquelle les plus grands drames sont tout près de nous. Pendant que certains peuples qui vivent dans un climat de paix se lamentent sur la pauvreté ou la cherté de la vie, d’autres tombent sous des rafales de balles ou même en sortent rescapés :

« Le silence régnait aussi épais, aussi insupportable que l’odeur. De-ci de-là, une plainte d’enfant, une toux déchirante, un râle, pas d’autre bruit… Une seule fois, une seule, un homme, peau à nu sous les guenilles, a voulu tendre la main. » p.32.

Joseph Kessel explique à la page 21 de l’œuvre, la nette différence qu’il y avait entre un embarquement du XIXème siècle et un embarquement contemporain, un embarquement du XXIème siècle. La préparation était à cette époque de mise ; le temps jouait également en leur défaveur. Puisqu’une bonne préparation nécessitait du temps. Il écrit :

« Il est difficile aujourd’hui de sentir ce que représentait, quand on avait vingt ans, une telle traversée, aux premiers jours de 1919. Les grands voyages, alors, n’avaient rien de commun avec les trajets de groupes, en séries, au menu, à la carte que les usines de tourisme fournissent aujourd’hui. »

Lorsqu’ils quittaient New York, ils se rendirent chez les japonais qui étaient à cette période, un grand allié de la France.

Cependant Kessel fut choqué face à l’emplacement de la base militaire française à Vladivostok. Il explique à la page 26 dans une description illustrant la gravité de son constat ce qu’était l’antre, le siège de la mission française à Vladivostok :

« Faute de place disponible, c’est dans le musée d’ethnologie, archéologie et histoire naturelle de la région qu’elle était logée. C’est entre des squelettes de baleines géantes, parmi des tigres sibériens – les plus grands du monde – empaillés, des flèches en os, des outils de l’âge de pierre que travaillaient les officiers français, détachés d’Omsk où se trouvait le quartier général. »

Notons ici qu’il est de ces situations, de ces réalités que l’on découvre qui transforme à tout jamais ce que nous étions. Le début, le commencement, la genèse de toute chose est souvent pénible. Mais c’est de cette difficulté que naît en réalité la force du dépassement. Le premier contact de l’auteur avec la réalité des autres pays, lui a laissé un froid dans le dos, un froid qu’il a su dépasser. Joseph Kessel écrit à la page 32 :

« Débuter de la sorte – c’était vraiment dur. Mais l’épreuve la plus rude porte, quelquefois, en elle-même son contrepoison. Je me suis dit que commencer par l’enfer pouvait être une chance. J’étais maintenant endurci, blindé. J’avais vu le pire. »

Lorsque survient une situation, l’homme a souvent deux options : fuir ou s’adapter. C’est dans l’adaptation que l’homme s’habitue à la réalité, se découvre et fait le pari de se surpasser. Le changement de milieu de vie n’est pas toujours chose aisée ; que ce soit pour le plaisir ou pour le travail, l’homme se doit de savoir s’adapter. Cette adaptation se fait selon un processus graduel et constant. Kessel décrit à la page 34 de son autobiographie, ce qu’a été sa période d’adaptation :

« La peur véritable. Entière, abjecte. L’ignoble tremblote pour ma chère, ma précieuse, ma pauvre, ma sale petite peau. Si un pou, un seul pou, me touchait, me frôlait !… »

Dans la troisième partie de son autobiographie intitulée « AIME-MOI NOIRE » Joseph Kessel, raconte sa rencontre avec la jeune Lena, mais aussi sa rencontre avec une farandole de personnes dont ils partageaient chaque soir à l’Aquarium l’insouciance. Cette dernière qui leur permet de découvrir une unicité dans la multiplicité, un lien dans un monde divisé, un monde où sévissent la misère et la violence. L’Aquarium était un lieu où chacun s’exprimait comme il l’entendait et aussi comme il le sentait. L’auteur explique son insensibilité à ses débuts dans ce bar. Il était comme une pierre se retrouvant au sein de nulle part, une pierre devenue marbre :

« Les mélodies populaires russes qui, à l’ordinaire, poussaient jusqu’au délire mes instincts les plus bruts, me touchaient à peine. Vaisselle brisée, bagarre… C’était en bas, loin, loin… Et les gens avaient le droit de s’amuser selon leurs goûts. »

C’est dans ce climat d’insensibilité qu’est apparue une fleur, une douce musique qui changea la donne du cœur du narrateur. Il s’agissait de Lena. Kessel écrit à la page 54 :

« Si jeune, petite, les épaules fragiles et à peine dénudées, seule à la table la plus reculée, la plus ingrate, les bras collés au corps, elle tenait ses yeux fixés obstinément, sauvagement, droit devant elle. »

L’entrée de cette petite fille à la voix de sirène, bouleversa pendant un moment, le court de la vie de Kessel. Voici la description que l’auteur en fait à la page 55 :

« Elle ne ressemblait à aucune autre fille. Sa voix bouleversait. Elle était, dans cet endroit, un personnage curieux, rare, intéressant à suivre. À distance. »

Le roman Les temps sauvages de Joseph Kessel est subdivisé en trois parties, réparties en chapitre. La première partie intitulée : LA GRANDE VIRÉE, est composé de sept chapitres. LE SEIGNEUR DE L’ORIENT, est le titre de la deuxième partie qui est respectivement composée de cinq chapitres. Enfin la troisième et dernière partie intitulée AIME-MOI NOIRE, est composée de six chapitres. Les différents chapitres s’enchevêtrent dans une suite cohérente et renvoient aux différentes étapes de la vie de Kessel durant l’année 1975. À travers un style simple, clair et cohérent, l’auteur a su livrer au lecteur ce qu’a été son existence durant cette période de service dans l’armée. Joseph Kessel à travers des procédés stylistiques riches en images a su donner à son récit une dimension poétique mêlant nostalgie et récits de voyages. L’ouvrage est écrit dans un langage assez clair qui permet au lecteur non seulement de vivre les émotions réelles que ressentent l’auteur, mais aussi de participer à la construction de l’histoire. Ce roman de Joseph Kessel est pertinent dans un contexte tel celui dans lequel se trouve la plupart des pays africains en ce XXIème siècle. Un contexte dans lequel l’armée s’engage de plus en plus pour la sauvegarde de l’intégrité de la nation. En un mot, cet ouvrage est un cahier de vie qui révèle le poids que constituent les choix des hommes mais aussi le devoir d’être citoyen. Être citoyen, c’est-à-dire participer activement au développement de la nation.

BREF APERÇU SUR L’AUTEUR

Joseph Kessel naît le 10 février 1898 en Argentine et meurt le 23 juillet 1979 en France. Il fut membre de l’Académie française et participa activement à la Première Guerre mondiale. Joseph Kessel est auteur des ouvrages tels que :

- L’Equipage, 1923

- Les Captifs, 1926

- Belle de jour, 1928

- Fortune carrée, 1932

- Mermoz, 1938

- L’Armée des ombres, 1943

- Le Chant des partisans, 1943…